有兩件事會決定你的生活品質:一是你思考的品質,二是你關係的品質。—《人生不踩雷的藝術》

若你對自己的人生有高達9成的滿意度,完全可以略過這本書。或根本應該請你分享擁有幸福人生的秘訣。

若你覺得你的人生好像還有哪裡需要加強,每天被待辦清單、做不完的家務事、公事,壓得喘不過氣,更遑論思考,那可考慮作者幫你分門別類出52種你可能遇到的地雷。

|

| 《人生不踩雷的藝術》 |

魯爾夫.杜伯里(Rolf Dobelli)寫的《思考的藝術》、《行為的藝術》等書多年來廣受喜愛,已成為他廣為熟悉的系列書籍。這些書,一以貫之,都想提供讀者——如何使生活更加美好的小撇步。

人生,說穿了,如同上方的引言,不外乎你知道怎麼想事情,及你知道怎麼做人,然後真的要去做。太多人(包括我自己)都知道大部分何謂正確的事,但知易行難不就是這麼回事,所以我們才需要這類人生書籍三不五時提醒自己,

「嗶嗶!前方有地雷,請繞道而行」。

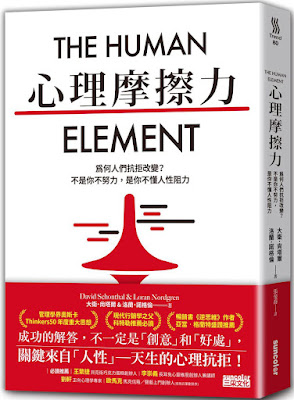

反其道而行的「逆向思考」

若你沒太多時間閱讀《推力》、《聰明思考》、《逆思維》、《心理摩擦力》等認知心理學科普書籍,杜伯里的人生藝術系列把心理學、哲學、行為認知領域的知識,用容易記得的方式介紹給讀者。加上單純的心靈雞湯勵志文吸引力太低,《人生不踩雷的藝術》反其道而行,擺脫正向思考,改用「逆向思考」法,避開會讓人生失敗的原因。

其實這本書中講的大多數技巧,你我都知道,畢竟誰會不知道要「改變自己的壞習慣」呢!但杜伯里負面表述成「對你的壞習慣不離不棄」,你可能會比較好奇,想看看葫蘆裡到底在賣甚麼藥。

盡量在老生常談中,分享幾個自己最有感受的不踩雷藝術。

👉想擁有美好人生,就不要讓東西「壞掉」

得過且過的擺爛人生 aka 別得過且過

52個避免人生地雷清單中,第一個就提到「養護」的重要性。

我們總會注意到一項宏偉的設計或英勇救援行動(更不用說若擔綱救援的剛好又是位肌肉男),在媒體推波助瀾下更是如此,卻造成高估這些行為的價值;相較之下,我們卻過分看輕悄然無聲的持續性養護工作。他要提醒的,其實是你的健康。

人到中年,特別有感受。

你或家人是否常忽略健檢或家庭醫師的定期檢查與叮嚀,但更感謝不得不動刀時,外科醫生的手術精湛?!若是,從今天起,別對你的身體得過且過吧!

人總是低估長遠利益,較看重當下利益。「還年輕,三不五時熬夜也沒甚麼吧!」、「現代人運動量普遍不足,我這樣也算正常吧」、「健檢報告有幾個紅字,已是現代人的通病」。每個人都該為自己的人生負責,

How about, 從不要讓東西壞掉開始。

👉對另一半的期望值維持在低檔

對一切寄予厚望 aka 降低期望值

(以下非抱怨文)要維持婚姻的秘密,請不要對對方懷抱過高期望,或是不要再看言情小說(這是我說的)。作者建議一開始就與對方坦誠相見,不偽裝、展現出原本且不會改變的模樣;若這樣還能結婚,婚後兩個人都應該去讀經典文學作品。

因為文學作品中多半是悲慘破碎的關係,這樣你就不會對愛情寄予厚望。而這樣的對比效應說不定會讓另一半認為你簡直是公主的化身。但為什麼不打開電視看社會新聞更快?喔,忘了說,作者幾年前寫過《拒看新聞的生活藝術》,他已經好多年沒看新聞及社群媒體了。

是否該來閱讀《安娜·卡列尼娜》了......

👉90%的人類行為,可根據所謂的獎勵機制來解釋

信任你的銀行專員 aka 留意(錯誤)獎勵機制,不要變成犧牲者

這篇蠻值得深思。「銀行專員」可自行替換成其他職業,如律師、醫生、汽車業務等等。

查理‧蒙格(Charles Munger)曾說過,

「讓我看一下獎勵政策,我就可以事先告訴你結果。」

所謂事出必有因,想探究人類的行為,可由其背後的獎勵機制著手。

請留意為什麼你的銀行專員要推銷某個產品給你、多想一下醫生給你的醫療建議(這點很不容易啊);同樣的,也要注意你自己的獎勵政策,會不會讓你說出、做出只考慮自身利益,可能會讓你被看破手腳、失去信任的話或事情。畢竟「建立名聲要花20年,摧毀名聲只需要5分鐘」!

👉在看下本書或下一部影片中前,先花兩分鐘想一下你想從中得到甚麼?

跌進內容的陷阱 aka 留意你吸收的內容

你都是有意識地吸收資訊嗎?還是只是因為「有趣」而瀏覽資訊?

只是問這的前提,可能還要先需要區分來源是書、長文,或是網路上的影音、短文。

過去還不懂自己不足之處,選書囫圇吞棗。後來才明白每個人一天都是24小時,若非吸收力極強或過目不忘者,需懂得在相關性與單純好奇心間求取平衡。作者說,「你希望自己能熟練精通的能力領域,在這範圍內的內容是『相關』的,要先有明確目標精準消費,不要因為『有趣』而瀏覽資訊。有趣的資訊太多了,但對你有幫助嗎?」

當然,每週有幾小時,好好讓自己放懶,無意識轉遙控器或滑社群都可以,只要設定好玩耍的時間,誰有辦法時時刻刻正襟危坐哩!

若你感覺人生有些地方還需要加強,或總遇到一些狗屁倒灶的鳥事,或許可以參考一下這本掃雷小書!